という事で今回は、山口拓郎先生の著書『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』をあえて要約してお伝えしようと思います。

この記事で分かること

- 『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』の内容が分かる

- なぜいま「要約力」が必要なのか分かる

- 要約で大事な3つのステップが分かる

それでは見ていきましょう。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

もくじ

『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』の基本情報

まずは『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』の基本情報について見ていきます。

書名 :9割捨てて10倍伝わる「要約力」

著者 :山口 拓郎

出版月:2020年7月16日

出版社:日本実業出版社

定価 :¥1,540 (税込)

著者である山口拓郎先生のプロフィールはコチラ。

伝える力【話す・書く】研究所所長/山口拓朗ライティングサロン主宰

「渋谷のクラブに集う10代の若者」から「老人ホームに集う90代のお年寄り」まで、雑誌記者時代を合わせた24年間で3300件以上の取材・インタビュー歴がある。

現在は執筆活動に加え、講演や研修を通じて「論理的に伝わる文章の書き方」「好意と信頼を獲得するメールの書き方」「売れる文章&コピーの作り方」「ファンを増やすブログ記事の書き方」等の実践的ノウハウを提供。 広告コピーやセールスライティング、WEBライティングも多数手がける。

2016年から は300万人の会員を誇るITベンチャー「行動派」に招聘されて「Super Writer養成講座」もスタートさせた。モットーは「文章を書いて人生を切り開く人を増やす!」。中学2年生にも分かる言葉で解説する丁寧な語り口に定評がある。

-Amazon著者ページより抜粋-

リモートでのやり取りが増えた昨今、

- いかに情報をうまく要約して

- 分かりやすく相手に伝えるか

この力が成果を大きく左右すると言われています。

では本書の中身を紐解きつつ、要約力について学んでいきましょう。

なぜいま「要約力」が必要なのか?

本書では「要約力」は以下のように定義しています。

要約力

- 情報のポイントをつかみ、場面に応じて簡潔かつ論理的にアウトプットする能力のこと

ではなぜ「要約力」が必要なのか。大きく3つの理由があります。

まず一つ目は、そもそも人生が要約の連続だから。

- 買うものを選んだり

- 進路を決めたり

- 人間関係を選択したり

様々な情報(選択肢)から取捨選択してますよね。これも立派な「要約」ということ。

二つ目に、現代が超情報化社会ということ。

- 誰もがスマホを持ち

- あらゆる情報が無料で手に入る

そんな時代を生きている我々は常に「要約」をしていかないと、たちまち情報の渦に飲まれてしまうワケですね。

要約するということは、情報に飲まれず主体的に生きることでもあると著者は言います。

三つ目は、自分が要約しないと相手に要約させているということ。

- 長すぎて読む気がしないメール

- 何が言いたいのか分からない説明

食らった経験は誰しもあるんじゃないでしょうか。何が困るって読み手&聞き手がいちいち要約しないといけないトコロ。

「相手の貴重な時間を奪っている」という意識も大事ですね。要約力は「優しさ」でもあるワケです。

要約の3つのステップ

本書では、要約を以下の3ステップに分類しています。

- 情報収集

- 情報整理

- 情報伝達

ちなみに、一般的には伝える部分である「情報伝達」がフォーカスされがちですが、本当に大事なのは

- どんな情報を集めて

- どう取捨選択するか

という部分だそうです。

では順番に見ていきましょう。

ステップ①:情報収集

まずは情報収集です。

超情報化社会においては情報の”量”に困ることはありませんが、大事なのは情報のソースと信頼性を見極めるということ。

分かりやすい例で言えば、

- 日経新聞に書いてある記事と

- 見ず知らずの一般人がツイートした話

どちらの情報が信頼できるかは一目瞭然ですよね。

とはいえ、ネット上にあふれている情報はこのソースと信頼性が分かりずらいケースも多いです。

その中で一番信頼性が高いのは「体験(一次情報)」になります。

テレビや新聞の情報や聞いた話なんかは2次情報であり、体験には及ばないんですね。

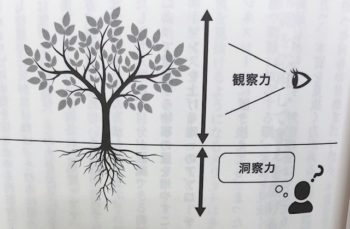

また、観察力だけでなく洞察力を磨くことも重要だと著者は語っています。

観察力・・・木(眼に見えるもの)を見る

洞察力・・・根(眼に見えないもの)を見る

木の姿から中の根を想像する。

これができると情報収集にも厚みが出るというワケですね。

ステップ②:情報整理

次は収集した情報を整理しておく必要があります。

- 散らかった部屋

- 散らかったデスクトップ

どちらも必要なモノやファイルがすぐに取り出せませんよね。

情報も同じで整理しておかないと情報伝達のタイミングで取り出せなくなるというコトですね。

要約力が高い人の脳は情報が頭の中でフォルダ分けされていて必要な情報にアクセスしやすいと著者は言います。

具体的にやる事としてこの3つを挙げています。

- 情報の要不要を見極める

- 情報をグループ分けする

- 情報に優先順位をつける

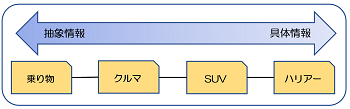

例えばクルマに関する情報が入った場合、

こんな感じで優先順位を付けつつ頭の中でフォルダ分けすると、次の情報伝達がスムーズになるはずです。

ステップ③:情報伝達

整理した情報も貯めておくだけでは無価値です。

情報伝達で役立つ手法は以下3つ。

- 幹⇒枝⇒葉の順で伝える

- 結論優先型で伝える

- 列挙型で伝える

手法①:幹⇒枝⇒葉の順で伝える

なんて言われる方はこの手法を意識した方がいいかもしれません。

なぜなら、いきなり葉(エピソード)の部分から話し始めると相手は何の話か分からず困惑します。

必要な幹(概要)の部分は伝える必要があるワケです。

手法②:結論優先型で伝える

なんて言われる方は結論優先型を取り入れてみましょう。

- 先に結論を述べて

- その後に理由や詳細を言う

たったこれだけです。

手法③:列挙型で伝える

今が使ってるのがまさに列挙型ですね。

先に手法を3つ列挙してるのがコレです。

『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』から学んだこと

続いて、僕自身が本書を読んで学んだことを紹介します。

- インプットの重要性を認識させられた

- Twitterで要約力を鍛える練習をしよう

順番に解説します。

①インプットの重要性を認識させられた

情報収集という「インプット」の時点から要約力は求められているとは、今まで考えていませんでした。

なぜなら、

という感じで完全にアウトプットにだけ着目していたからです。

なんならインプットの方が大事とまで言われています。

これからは”何を伝えないか”という視点も持ちつつ情報を取り入れようと思いました。

②Twitterで要約力を鍛える練習をしよう

Twitterは要約力を鍛えるを鍛える絶好のツールと著者は語っています。

なぜなら「1ツイート140文字まで」という制限が、長過ぎず短過ぎずで要約力を鍛えるのにちょうどいい文字数なんだとか。

また、情報収集のアンテナを常に張っておくことも重要だと言っています。

ということで、これからは「その日の印象的な話を140文字で要約してツイートする」という課題を自らに課そうと決めました。

- 情報収集のアンテナを張りつつ

- 140文字で要約する

まとめ:究極の要約は「死んでもこれだけは言っておく!」

今回は『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』をベースに”要約力とは何か”について学んできました。

究極の要約は「死んでもこれだけは言っておく!」

著者の山口さんはそう述べています。

9割捨てるにはそのくらいの割り切りも必要なんですね。

要約が上手な人の話や文章は分かりやすくてスマートな印象がありませんか?

スマートな自分に近づきたい方は本書を手に取ってみることをオススメします。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

今回は以上です。