こんな疑問に答える記事です。

本書は、大ベストセラー『嫌われる勇気』の続編です。勇気2部作とも言われていますね。

- 『嫌われる勇気』がアドラー心理学の”地図”ならば

- 『幸せになる勇気』は”コンパス”だと

著者の岸見一郎先生は述べています。

前作『嫌われる勇気』でアドラー心理学を知り新たな生き方を決意した青年でしたが、「アドラーを捨てるべきか否か」という苦悩とともに3年ぶりに哲人の書斎を訪れるのでした。

※『嫌われる勇気』を読んだことない方は要約記事があるのでよかったらどうぞ。

-

-

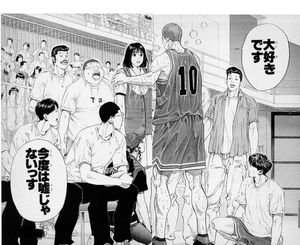

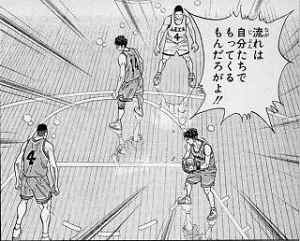

10分で分かる「嫌われる勇気」の要約【スラムダンクの画像と共に】

続きを見る

-

-

嫌われる勇気を読んだ感想と哲人の名言7選【青年の暴言集つき】

続きを見る

本書こんな方におすすめ

- 前作『嫌われる勇気』を読んだ方

- アドラー心理学に興味がある方

- 何らかの「教育」に携わる方

- 「自立」とは何か知りたい方

それでは行ってみましょう。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

もくじ

『幸せになる勇気』の基本情報

まずは『幸せになる勇気』の基本情報について見ていきます。

書名 :幸せになる勇気

著者 :岸見一郎 古賀史健

出版月:2016年2月26日

出版社:ダイヤモンド社

定価 :1,500円+税

著者である岸見一郎先生のプロフィールです。興味のある方はどうぞ。

1956年、京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋古代哲学史専攻)。京都教育大学教育学部、奈良女子大学文学部(哲学・古代ギリシア語)、近大姫路大学看護学部、教育学部(生命倫理)非常勤講師、京都聖カタリナ高校看護専攻科(心理学)非常勤講師を歴任。専門の哲学に並行してアドラー心理学を研究、精力的に執筆・講演活動を行っている。

本書は以下の全5部で構成されています。

- 悪いあの人、かわいそうなわたし

- なぜ「賞罰」を否定するのか

- 競争原理から協力原理へ

- 与えよ、さらば与えられん

- 愛する人生を選べ

アドラーの教えを実践すべく教師となった青年でしたが、

- アドラー心理学はペテンだ

- 現実社会では通用しない机上の空論だ

という考えに変わっていました。

はたして、そんな青年に哲人は何を語るのでしょうか。

今作も青年と哲人の対話形式で話は進んでいきます。

『幸せになる勇気』の要約まとめ

続いて、本書の要約として以下3つにまとめました。

- 教育の目標は「自立」

- なぜ賞罰教育はダメなのか

- 真の自立に必要なのは「愛」

ひとつずつ見ていきましょう。

要約①:教育の目標は「自立」

アドラー心理学では教育の目標を「自立」と考えています。

そして教育は介入ではなく自立への援助です。

そのためのスタート地点として教える側が教わる側を尊敬すべきであり、それが勇気づけの原点だと言います。

※なお、アドラー心理学で言う尊敬は、憧れのような尊敬ではなくありのままのその人を認めることだそうです。

ここで必要になるのが、嫌われる勇気でも触れた「他者への関心」です。

- 他者の行動に関心を寄せる

- そして自分もやってみて

- 彼らが見ていることを理解する

⇨これこそが「共感」なのです。(相手の意見に同調するのとは違う)

結果的に、教える側から尊敬することで相手に「尊敬すること」を教えることになると哲人はいいます。

要約②:なぜ賞罰教育はダメなのか

嫌われる勇気でも否定していた賞罰教育ですが、幸せになる勇気ではその理由をより深掘りしています。

なぜ叱ってはいけないのか

そもそもコミュニケーションの目的は合意の形成ですが、言語によるコミュニケーションは合意に至るまでに時間がかかるものです。

それを面倒に感じた時にとる手段が「叱る」ということなんですね。

確かに怒ると叱るは違いますが、

- 実弾が入ってるかどうかの違いでしかなく

- 相手に銃口を向けてることは変わりない

というのがアドラー心理学の考え方です。

相手に銃口を向ける教育者などありえない、という話ですね。

なぜ褒めてはいけないのか

褒められることが目的になるとそこには「競争」が生まれ、良きライバルであってもいつしか敵になるからです。

対人関係の理想はあくまで横の関係(協力原理)であり、縦の関係(競争原理)ではありません。

- 馬のように早く走れるわけでもなく

- 鳥のように空を飛べるわけでもなく

- 熊のような力があるわけでもない

人間は身体的弱さ故に共同体を作り協力関係の中で文明を発展させてきました。

そんな対人関係において、仲間内の競争は共同体感覚から反しているということですね。

要約③:真の自立に必要なのは「愛」

教育の目標は「自立」。とはいえ、肝心の教育者が自立していないと意味がありません。

アドラーは、自立するためには「愛」を知る必要があると説きます。

なぜなら、愛により人生の主語が「私」から「私たち」に変わるからです。

赤ん坊の頃、当然1人では何もできないため、生きるためには親に世話してもらう必要があり自ずと自己中心的に振る舞うことになります。

この時は常に「私」が主語です。

それが愛を知ることで”ふたりの幸せ”を追い求めるようになり主語が「私たち」に変わります。

つまりは、

- 愛を知ることで

- 「私」という自己中心性から脱却し

- 自立を果たせる

とアドラーは言います。

何を言ってるんだコイツは、と思うかもですが要約が難しい部分です。より深く知りたい方はぜひ本書をご一読くださいませ。

『幸せになる勇気』の感想まとめ

続いて、『幸せになる勇気』を読んだ感想のまとめです。

- 教育に対する姿勢を考えさせられる

- 自分を変えるキッカケになる一冊

- 青年がツッコミどころ満載

順番に解説しますね。

感想①:教育に対する姿勢を考えさせられる

要約でも触れましたが本書では、アドラー心理学の教育に対する考え方が多く語られています。

教師になった青年と哲人の対話は、

- 家庭にしろ

- 学校にしろ

- 職場にしろ

何らかの教育に携わる人であれば、その姿勢を考えさせられることは間違いないでしょう。

個人的に発見だったのは、人間の問題行動にある5つの心理でした。

この中で

- 第1段階は優等生

- 第2段階はクラスの人気者

というポジティブな印象でしたが、実は問題行動の初期段階だったとは驚きでした。

やはり大事なのは対人関係を縦ではなく横で考えるということ。

感想②:自分を変えるキッカケになる一冊

あなたは愚痴を言うことはありますか?

ストレス社会ともいえる現代において、多かれ少なかれ誰しもが愚痴りつつ生活してるかと思います。

とはいえ、大抵の愚痴って

- 悪いあの人

- かわいそうな私

このどちらかについて語っていませんか?

ですが哲人はこの2つを語っても意味はないと言います。

なぜなら一時の癒しは得られても本質的な解決にはならないから。本当に語るべきは、

- これからどうするか

この1点のみなのです。

感想③:青年がツッコミどころ満載

-すべての悩みは対人関係の悩みである-

嫌われる勇気で大きなインパクトを与えたこの考えについて哲人は再び説明しようとしますが、カリカリしている青年は

「あ~回りくどい!私が端的に説明しますからさっさと済ませましょう!」

と言って端的に説明した内容がコチラ

全ての悩みは対人関係の悩みである、この言葉の真意はね、逆から考えるといいのです。もし仮に宇宙に私一人しか存在しなかったらどうなるか、おそらくそこは言語も論理も存在しない世界でしょう。競争もなければ嫉妬もなく、かと言って孤独もない、人間は私を阻害する他者の存在があって初めて孤独を実感できるのですからね。本当の一人であれば孤独も生まれません。しかしこんな過程があり得ないこともまた事実です。我々が他者から切り離されて生きていくことなど原理的に不可能なのですから。全ての人間は母体から生まれ乳を飲んで育つ、自分一人では食事はおろか寝返りひとつ打つことができない状態で生まれる、そして赤ん坊の我々が目を開き他者(多くの場合それは母親でしょう)を確認した瞬間、そこに社会が生まれる。さらには父親・兄弟また家族以外の他者が現れ社会はますます複雑化してくる。社会の誕生、すなわちそれは苦悩の誕生です。社会の中でわれわれは衝突・競争・嫉妬・孤独さらには劣等感などさまざまな苦悩にさらされる。私とあの人との間に不協和音が鳴り響く。あの温かな羊水に包まれていた日々に戻ることは二度と叶わない。騒々しい人間社会に生きるしかないのです。他者が存在しなければ悩みも存在しない。しかし他者から逃れることなど絶対にできない。つまり人間の抱えるすべての悩みは対人関係の悩みである、この理解にどこか問題がありますか?

また、『嫌われる勇気』に続き今回も数々の暴言を哲人に浴びせます。個人的にはソコも本書を読む楽しみのひとつですね。

まとめ:アドラー心理学は今からでも実践できる

今回は『幸せになる勇気』の要約・感想について紹介しました。

アドラー心理学を理解するにはそれまで生きてきた時間の半分が必要とも言われており、この記事を読んだだけではサッパリかもしれません。

とはいえ、

- 他者への関心から尊敬をもつ

- 縦ではなく横の関係を築く

- これからどうするかを考える

こういった事はすぐにでも実践できるのではないでしょうか。

やはり実践してナンボですよね。

あなたも本書を読んで幸せになる勇気を手に入れましょう。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

-

-

【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?

今回は以上です。