この記事で分かること

- 『東大読書』の要約・感想が分かる

- 能動的な読書に必要な5つの力が分かる

- 東大流「読むべき本」の探し方が分かる

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

それでは見ていきましょう。

もくじ

『東大読書』の基本情報【東大生は地頭がいい?】

まずは『東大読書』の基本情報について見ていきます。

書名 :「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書

著者 :西岡 壱誠

出版月:2018/6/1

出版社:東洋経済新報社

定価 :¥1,540 (税込)

著者である西岡壱誠さんのプロフィールはコチラです。

現役東大生。1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すも、現役・一浪と、2年連続で不合格。崖っぷちの状況で開発した「思考法」「読書術」「作文術」で偏差値70、東大模試で全国4位になり、東大合格を果たす。そのノウハウを全国の学生や学校の教師たちに伝えるため、2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立。全国6つの高校で高校生に思考法・勉強法を教えているほか、教師には指導法のコンサルティングを行っている。また、YouTubeチャンネル「スマホ学園」を運営、約7000人の登録者に勉強の楽しさを伝えている。著書『東大読書』『東大作文』(いずれも東洋経済新報社)はシリーズ累計30万部のベストセラーになった。

-東洋経済オンライン著者ページより抜粋-

東大生はなぜ「地頭がいい」と言われるのか?

それは本の読み方が違うから。

『東大読書』の要約【本との対話】

それでは、『東大読書』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。

- 東大読書とは「能動的な読書」である

- 能動的な読書に必要な5つの力

- 東大流「読むべき本」の探し方

順番に見ていきましょう。

要約①:東大読書とは「能動的な読書」である

- 文章を読むだけの「受け身な読書」ではなく

- 本と対話しながら読む「能動的な読書」

これこそが東大読書の本質といえます。

- どうしてこうなるんだろう?

- これは本当にそうなんだろうか?

と自分の頭で考えつつ、本と会話するつもりで読むのが重要です。

著者が東大に合格できたのは、「能動的な読書」を実践して地頭力と考える力が磨かれたからだと述べています。

そして周りの東大生たちも、みな能動的な読書をしていたそうです。

東大生の地頭のよさは、生まれつきの才能ではなく、「能動的な読書」により後天的に鍛えられたということです。

ポイント

「本を読み込む力」と「地頭力」は能動的な読書で鍛えられる

要約②:能動的な読書に必要な5つの力

能動的な読書に必要なの力は以下5つ。

- 読解力

- 論理的思考力

- 要約力

- 客観的思考力

- 応用力

① 読解力

読解力不足を感じる原因の9割は「準備不足」だと著者は言います。

極端な話、本のタイトルも目次も見ずに中身を読み始めても理解しにくいのは当然。

読解力に必要なのは、頭の良さではなく「ヒントを探す力」です。

つまり、多くのヒントがある状態で文章を読むことが理解度を左右するということ。

ヒントを見つけて読解力を上げるには「装丁読み」と「仮説作り」がオススメ。

- 装丁読み

→カバーや帯の文言に内容が集約されている - 仮説作り

→全体像を把握するための地図を作る

② 論理的思考力

優れた読み手は「読者」ではなく「記者」になります。

- 相槌を打ったり

- 質問を考えたり

- メモをとったり

などをしながら著者の話を理解しようするのが「記者」の読み方。

これができると論理展開を掴みやすくなると著者は言います。。

そのために必要な読み方が「質問読み」と「追求読み」です。

- 質問読み

→質問を考えないと知識は得られない - 追求読み

→疑問を持つことで「考える力」身につく

③ 要約力

本を読む上でいちばん気をつけるべきなのは、わかった気になること。

その本で著者の伝えたかったことを「一言」で言い表せなければ、わかった気になってるのと同じです。

「本は魚と同じ」と著者は言います。

骨と身に分かれているので、本の「骨」に着目しつつ読む必要があるわけです。

「骨」を理解するのにオススメなのが「要約読み」と「推測読み」。

- 要約読み

→情報の取捨選択や圧縮ができる - 推測読み

→次の文章や展開を予測する

④ 客観的思考力

なんだかんだ言っても、一冊の本は著者ひとりの意見に過ぎません。

人の数だけ意見があって、人の数だけ正解があるのが現実。

意見の偏りを避けつつ”多面的なモノの見方”を身につけるためにも、「複数の本を同時並行で読むこと」を著者は推奨しています。

これにより、「別の本ではどうなんだろう」と客観的な目線でインプットできるため、受け身の読書を避けることにもつながると言われてます。

客観的思考力を磨くオススメの読み方は「パラレル読み」と「クロス読み」です。

- パラレル読み

→似てる本を2冊同時に読む - クロス読み

→意見が分かれる交錯点を探す

⑤ 応用力

せっかく読書をしても、読んだ本を活かせてない人は多いそうです。

その原因は本と会話していないから。

そこで、ここまでの読書法を踏まつつ本と議論する「議論読み」が必要になります。

議論といっても難しいことはなく、本の感想を言葉にするのも立派な議論です。

「議論読み」の手法は主に3種類あります。

- 答え合わせ

→作った仮説が正しかったか確認する - アウトプット要約

→「帯コメント」を考えてみる - 自分なりの結論

→著者の考えに同意できたか

要約③:東大流「読むべき本」の探し方

本の「読み方」についてさんざん解説してきましたが、そもそもどうやって本を選べばいいのかという疑問もあるはず。

選書におけるひとつの答えと言えるのが「自分が得るものが多い本を選ぶ」ことです。

とはいえ得るものが多い本は、

- 人によって

- 時代によって

- 状況によって

日々変化するものです。

そのテクニックを5つ紹介します。

① 売れてる本・ベストセラーを読む

それでいいの?と言われそうですが、売れてるということは多くの人に刺さった何かがあり、それを知るのはどんな人にもプラスになると著者は言います。

読んだ自分がどう思うかはさておき、「世の中の"今"の空気」を知ることは無駄にはなりません。

② 信頼できる人に教えてもらう

自分で選ぶのが難しいときは、信頼できる人に選書を任せるのもアリです。

これから何かを学びたい人にとって、どの入門書が最適かは自分で判断できませんよね。

身近にいい人がいなくても、現代はSNSやAmazon のレビューでも参考になる意見は多数あります。

③ 時代を超えて読み継がれる古典を読む

ベストセラーは”今を知れる本”でしたが、古典には「時代を超えるだけの魅力」があります。

また、古典は今の考え方のベースになってることも多く、アップデートして現代に応用できることもたくさんあるのです。

④ 今年のマイテーマを決める

同じ分野の本をある程度まとめて読んだ方が、1冊ずつバラバラに読むより得られるものが多いと言われています。

著者の経験則では、1テーマ10冊ほど読めばその分野のことはある程度わかるようになるそうです。

また、テーマを絞ることで、前述したクロス読みやパラレル読みをしやすくなるメリットもあります。

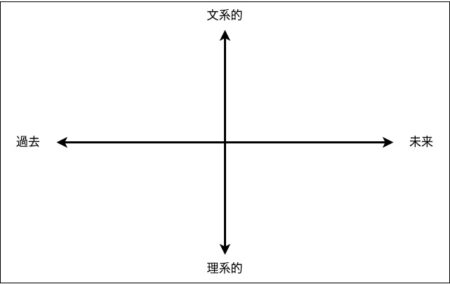

⑤ 読まず嫌いを避ける

食べ物の好き嫌いが「栄養の偏り」を招くのと同じで、読まず嫌いは「知識の偏り」を招きます。

読んだことない本の方が、脳が刺激されて得られる知識は多いのはある意味当然の話。

本書では、自分の読まず嫌いを見つける「チェック表」が紹介されています。

縦軸と横軸に対立するテーマを用意したマトリクス図を使って読まず嫌いを見つける方法です。

読まず嫌いを見つけるチェック表

『東大読書』の感想【なぜ本を読むのか】

感想①:本は魚

個人的に、本を魚に例える話はとても興味深く、共感できる内容でした。

僕の場合は要約記事を書く前提で読んでいるので「骨」を見つけることの重要性は日々感じているところです。

骨も「芯となる大骨」と「それに付随する小骨」などに分けて考えると、より理解度が上がると思います。

感想②:本を読む目的が大事

読書するうえで大事なのは「なぜこの本を読むのか」「この本を読んでどうなりたいのか」という動機や目的が明確になってること。

「〇〇読み」などの手法も確かに有効かもしれませんが、本を”読まされてる”状態では効果は薄いはずです。

本書で言う”大骨”は「能動的な読書」であり、「〇〇読み」は”小骨”であることは認識すべきだと思いました。

感想③:全部やる必要はない

本書で登場した「〇〇読み」を全部やろうとすると、1冊読むのにひと月くらいかかりそうです。

まずはちょっとずつ試しつつ、自分に合いそうな方法を取り入れていくのが最適解な気がします。

定額読み放題のkindleunlimitedなどでつまみ食いしつつ、これは面白いと思った本は「〇〇読み」してみるのもありだと思いました。

まとめ:本の良し悪しは「読み手」次第

まとめます。

- 本と対話する「能動的な読書」で地頭力は鍛えられる

- 必要なのは「読解力・論理的思考力・要約力・客観的思考力・応用力」

- 選書の基準は「自分が得るものが多い本」

著者が周りの東大生に「運命の一冊」を聞くと、誰も答えがカブらないそうです。

同じ本でも「へぇなるほどね」で終わる人もいれば、「人生変わった」という人もいるわけですね。

逆に考えると、読み方が変われば同じ本からでも得られることは変化するとも言えます。

能動的な読書で「読む力」と「地頭力」を鍛えたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。

マンガ版もあるのでよかったらどうぞ。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

-

-

【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?

今回は以上です。