そんな疑問に答える記事です。

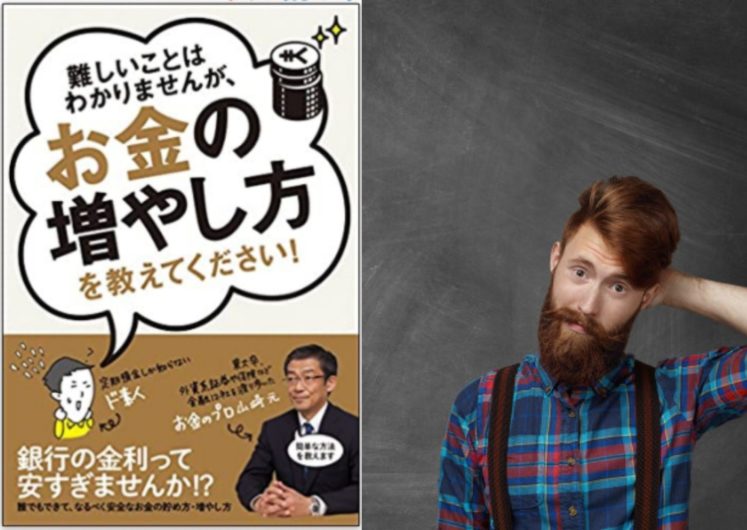

本書は経済評論家でお金のプロ:山崎元氏の著書です。

山崎元氏は雑誌やテレビなどのメディアにも多数出演されており、ご存知の方も多いかもしれません。書籍も数多く出版しています。

楽天証券の投資情報メディア「トウシル」でも投資についてわかりやすく解説されています。

本書をオススメしたいのは、

- 難しいことはわからないけど

- お金の増やし方を教えてほしい

そんな人です。

当たり前だろ!と怒られそうなのでもう少し詳しく。

本書はこんな方におすすめ

- リーマンショックもアベノミクスもよくわからない

- 日経新聞も日経平均もチェックしない

- けど低金利の銀行預金だけじゃ将来が不安

- とはいえ何をすればいいのか分からない

そんな方はぜひ最後まで読んで頂ければと思います。

電子書籍のサブスクkindleunlimitedの無料体験でも読めるので、興味のある方はどうぞ。

それでは行ってみましょう。

もくじ

『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』の基本情報

まずは本書の基本情報を見ていきましょう。

基本情報

書名 :難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!

著者 :山崎元 大橋弘祐

出版月:2015年11月11日

出版社:文響社

定価 :1,518円(税込)

著者である山崎元先生のプロフィールもご紹介します。

1958年、北海道生まれ。東京大学経済学部卒業。現在、楽天証券経済研究所客員研究員。株式会社マイベンチマーク代表取締役。東京大学を卒業後、三菱商 事に入社。野村投信、住友生命、住友信託、メリルリンチ証券、パリバ証券、山一証券、明治生命、UFJ総研など、計12回の転職を経て現職に至る。現在 は、コンサルタントとして資産運用分野を専門に手掛けるほか、経済解説や資産運用を中心に、メディア出演、執筆、講演会、各種委員会委員等を務める(「BOOK著者紹介情報」より)

本書は、下記5つのチャプターで構成されています。

- お金を安全に持っておく 編

- ちょっとリスクをとって運用する 編

- お金を使う 編

- トクする制度を使って実際に買ってみる 編

- 年金と確定拠出年金 編

超低金利の現代において、お金を増やすための最適解とも言える手法が分かりやすく書かれています。

では具体的な内容を見ていきましょう。

『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』の要約まとめ

本書で言っていることは、お金を増やすために「やるべきこと」と「やらないこと」の2つです。

この2つを非常に分かりやすく、かつ具体的に示しているのが特徴です。

要約①:お金を増やすためにやるべきこと

今の自分の貯金から当面の生活費を除いた上で

- 元本保証で運用する安全資産

- 増減してもいいリスク運用資産

この2つに分けましょうと述べています。

それぞれをもう少し深堀りします。

1)元本保証で運用する安全資産

安全資産は「個人向け国債(変動10年型)」を買いましょう。

国債とは、国にお金を貸して数年後に利息を付けて返してもらうことです。

国債がおすすめな理由は、

- 国の財政が破綻しない限り元本保証なので銀行預金より安全

- 最低金利が0.05%と決まっていて銀行預金より金利が高い

- 変動型なら市場金利が上がった際に国債の金利も上がる

という話です。

2)増減してもいいリスク運用資産

リスク資産は少額で分散投資ができる投資信託がオススメで、具体的に銘柄を指定されています。以下2つです。

- 上場インデックスファンドTOPIX

- ニッセイ外国株式インデックスファンド

この2つ(国内と海外)を半々で買うことをオススメしています。

投資信託ってナニ?

投資信託(ファンド)とは、資産運用会社が投資家から集めたお金をひとつの大きな資金として様々な資産へ投資・運用するパッケージ商品です。

僕は最初、オードブルや盛り合わせのようなイメージで覚えてました。

なお、リスクの考え方としては、

- 平均すると年5%くらいプラスになるが

- 最悪1年で30%くらい減る可能性もある

この考えで安全資産とリスク資産を配分するといいそうです。

例えば、当面の生活費を除いたお金が500万円あって最悪100万円くらいならなくなっても大丈夫、という人なら

- 200万円を「個人向け国債」

- 150万円を「上場インデックスファンドTOPIX」

- 150万円を「ニッセイ外国株式インデックスファンド」

といった感じで配分すればいいですね。30%減でだいたい-100万円です。

非課税制度も活用するべし!

投資で得た利益には通常20%ほどの税金(5万円の運用益でも1万円は税金で持ってかれます)がかかりますが、『貯蓄から投資へ』を進めたい国が用意している非課税制度があるのでどうせなら使いましょう、というお話です。

インデックスファンドを買う上で知っておくべき非課税制度として

- NISA(少額投資非課税制度)

- 確定拠出年金(iDeCoなど)

この2つを紹介しています。特徴はざっくり以下の通りです。

| 非課税制度 | 特徴 |

| NISA |

|

| 確定拠出年金 |

|

-

-

積立NISAとiDeCoは同じ証券会社がいい?【僕は使い分け派】

続きを見る

要約②:お金を増やすためにやってはいけないこと

以下、本書で紹介された「やってはいけないこと」です。

- 銀行窓口に相談

⇒窓口担当は羊の皮をかぶった狼 - 外貨預金

⇒手数料高い - FXや個別株

⇒知識や手間が必要 - 不動産投資

⇒人口減るし分散しずらい - 宝くじ

⇒還元率45%(無知の税金) - アクティブ型の投信

⇒手数料と成績が見合わない - 毎月分配型の投信

⇒手数料が高く、税金面でも損 - 新築マンション購入

⇒買った時点で価値は30%減 - 生命保険と医療保険

⇒基本的には公的保障で十分

山ほど出てきましたが、ほとんどに共通するのは”無駄な手数料を払わない”ということ。

「安かろう悪かろう」なんて言葉はありますが、手数料に関しては「高かろう悪かろう」と言ってもいいですね。

『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』の感想

続いて、『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』を読んだ僕の感想です。

- 何より分かりやすい

- 対象ファンドはアップデートするのもアリ

- やっぱりマネーリテラシーは重要

ひとつずつ解説しますね。

感想①:何より分かりやすい

これでもか!ってくらい分かりやすい本です。

僕が思うに、分かりやすい理由は以下3つかなと。

- 対話形式で進んでいく

- やることが具体的

- 難しい部分は掘り下げない

1.対話形式で進んでいく

- 定期預金しか知らないド素人の相談に

- お金のプロで経済評論家の山崎先生が答える

読者の疑問をド素人が代弁してくれる構図が読んでいてとても分かりやすいです。

細かいところですが、会話の流れに応じて2人の顔アイコンも変化するのでリアクションもよく伝わってきます。

2.やることが具体的

- どこの証券会社で

- どうやって口座を作って

- どのファンドを

- どうやって買えばいいのか

全てが具体的に示されているため、「で、どうすればいいの?」という疑問を抱くことはまずないでしょう。

口座の作り方やファンドの買い方は画像付きで解説されているので迷う人もいないはずです。

3.難しい部分は掘り下げない

本書のメイン読者は資産運用の初心者のため、解説が必要な話はいくらでもあります。

例えば、毎月分配型の投信がなぜダメなのか解説してもおかしくなさそうですが、本書ではその理由をほとんど書いていません。

難しい話は敢えてカットしているのも分かりやすさに繋がっていると思いました。

- 何をすればよくて

- 何をしてはいけないか

細かい理由はさておきソコが知りたいという方には最適な本になるでしょう。

逆に、「理屈をもっと理解したい」という方はより専門的な本も必要かもしれません。

感想②:対象ファンドはアップデートするのもアリ

- 上場インデックスファンドTOPIX

- ニッセイ外国株式インデックスファンド

買うべきファンドとして上記2つが紹介されていますが、対象ファンドは時代に応じてアップデートしてもいいと思いました。

なぜなら、本書の初版は2015年のため2018年にスタートした「つみたてNISA」にはほとんど触れられていないからです。

つみたてNISAとは

つみたてNISAは積立投資専用のNISA制度で、年間40万円までの投資に対する利益が最大20年間非課税になります。

対象は金融庁の基準をクリアした「長期・分散・積立」に適したファンドに絞られているので、初心者に向いているのはNISAよりもつみたてNISAです。

※具体的な商品名は、金融庁のつみたてNISA特設サイトで確認できますよ。

とはいえ、本書で述べられていた投資信託を選ぶ原則については普遍的なもので最重要とも言える部分だと思います。

投資信託を選ぶ原則

- 信託報酬が安い

- ネット証券で買う

- 毎月分配型を選ばない

- ファンドの資産規模、流動性を確認する

- 過去の成績で選ばない

感想③:やっぱりマネーリテラシーは重要

「世の中には知っているだけで得することってたくさんある」

本書のこの言葉には強く共感します。

- 確定拠出年金しかり

- NISAしかり

- ふるさと納税しかり

- 格安SIMしかり

- 高額療養費制度しかり

得することももちろんですが”損しない”ことも重要なワケで、やっぱりマネーリテラシーは欠かせないと改めて感じましたね。

-

-

日本人は金融リテラシーが低い?3つの原因と8つの特徴【対策あり】

続きを見る

マネーリテラシーを体系的に学べる資格として、比較的簡単に取れるFP資格もオススメですよ。

-

-

FP資格は意味ない?筆者が実感したメリット6つ【FP2級保持】

続きを見る

まとめ:お金の運用は紐解けばシンプル

今回は『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』の要約・感想について紹介しました。

投資は難しいものと思ってる人は少なくありませんが、投資初心者の入り口としてこれほど分かりやすい本はないんじゃないかと思えた1冊です。

本書の中で山崎先生がこんな事を述べています。

お金の運用は、紐解けば結局シンプル。だが儲けたい人たちが商品を複雑にして宣伝して売っている。

本書を読みつつお金の勉強もするとその意味がよく分かるはずです。

とはいえ投資は自己責任で。

電子書籍のサブスクkindleunlimitedの無料体験でも読めるので、興味のある方はどうぞ。

今回は以上です。