そのような疑問に答えます。

もくじ

【結論】楽天証券もSBI証券も両方作って使い分けるべき

先に結論を言うと、楽天証券もSBI証券も両方の口座を持っていた方がいいです。

なぜなら楽天証券の方が優れている部分もあれば、SBI証券の方が優れている部分もあるからです。

実際に僕は楽天証券とSBI証券両方の口座を持っており、それぞれ毎月5万円ずつインデックスファンドで積立運用しています。

詳しいポートフォリオに興味がある方は【ポートフォリオ公開】30代会社員のインデックス投資スタイルをご覧ください。

楽天証券もSBI証券も非常に素晴らしいネット証券です。

この2社が切磋琢磨してくれているおかげで僕らが低コストな資産運用を行えていると思っています。

それぞれの強みについて、多くの個人投資家が利用する以下の3種類で考えてみます。

- つみたてNISA(NISA口座)

- iDeCo(確定拠出年金口座)

- 米国ETF(外国株式口座)

では順番に比較します。

【つみたてNISA編】楽天証券とSBI証券を比較

つみたてNISAは、年間40万円までの運用益が最大20年間非課税になる優遇制度です。

僕も年間40万円MAXで積立しています。

金融庁の基準を満たすファンドのみが選ばれているため、初心者にも大変人気の制度です。

つみたてNISAは楽天証券が有利です。

商品ラインナップにほとんど差はなく、手数料も無料です。100円から毎日積立ができる点も同じです。

唯一の違いは、楽天証券は投信積立に楽天カード決済(月5万円まで)ができることです。

楽天カードで決済すると決済額の1%がポイント還元されます。月5万円なら500ポイント、年間で6,000ポイント貯まります。

インデックス投資の世界において、1%の差は決して小さくありません。

楽天証券のつみたてNISAについては以下の記事で詳しく解説しているのでよかったらご覧ください。

参考:つみたてNISAは楽天証券で楽天カード決済がおすすめ【反則級】

▼投資で1%ポイント還元は神▼楽天証券の無料口座開設をする

【iDeCo編】楽天証券とSBI証券を比較

iDeCoは商品ラインナップの差でSBI証券が有利です。

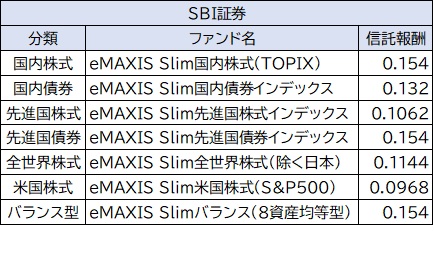

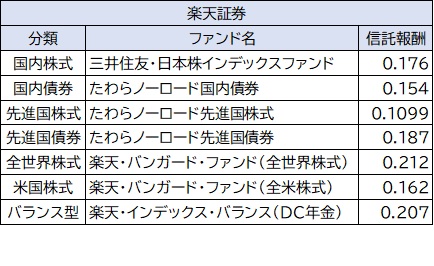

SBI証券には低コストで大人気の『eMAXIS Slimシリーズ』が入っているのが強みです。

楽天証券の商品ラインナップも決して悪くはありませんが、eMAXIS Slimシリーズと比べると割高に見えます。

以下の表は分類ごとの信託報酬最安ファンドです。

どの分野でも、eMAXIS Slimシリーズよりも安いコストは楽天証券にありません。

「たった0.1%の差」と思うかもしれませんが、長期で運用することが前提のiDeCoにおいて、毎年かかる信託報酬は馬鹿にならないコストなのです。

【米国ETF編】楽天証券とSBI証券を比較

米国ETFとは、NY証券取引所で取引されているETF(上場投資信託)です。

米国ETFも以下2点の理由からSBI証券が有利です。

- 米国株の定期積立が可能

- 為替手数料が1ドルあたりたった2銭で買付可能

ひとつずつ解説します。

米国株の定期積立が可能

投資信託の積立はどの証券会社もやっていますが、米国株の定期積立をしているのはSBI証券だけです。

投資に興味がある方なら『ドルコスト平均法』という法則はご存知かと思います。

定期積立でドルコスト平均法によるリスク分散を図ることができます。

為替手数料が1ドルあたりたった4銭で買付可能

米国ETFはNY証券取引所に上場しているため、円ではなくドルで購入する必要があります。

円⇔ドルの交換には為替手数料が掛かりますが、SBI系列の住信SBIネット銀行は為替手数料が激安です。

| 楽天証券 | 楽天銀行 | SBI証券 | 住信SBIネット銀行 |

| 25銭 | 25銭 | 25銭 | 4銭 |

1ドルあたりの為替手数料

また、外貨積立で定期買付をするとさらに安くなり1ドルあたり2銭になります。

為替手数料に関しては住信SBIネット銀行が他を圧倒している状況です。

SBI証券なら、住信SBIネット銀行との口座連携により無料で即時振替が可能です。

参考:ドル転なら住信SBIネット銀行一択!為替手数料が格安!手順あり

▼iDeCo&米国株は強い!▼SBI証券の無料口座開設をする

【オプション編】楽天証券とSBI証券を比較

その他オプションとして、以下の3点を比較します。

1.系列銀行口座との連携

2.ロボアドバイザー

3.ポイント投資

4.WEB画面の見やすさ

順番に見ていきましょう。

1.系列銀行口座との連携

証券口座と系列の銀行口座と連携することでより便利に利用できるサービスを提供しています。

楽天証券と楽天銀行はマネーブリッジ、SBI証券と住信SBIネット銀行はハイブリッド預金という制度です。

結論は、マネーブリッジの方がより便利です。

違いは「普通預金金利」と「自動スイープのしやすさ」です。

普通預金金利

ハイブリッド預金では普通預金金利が0.01%ですが、マネーブリッジでは0.1%まで上がります。

自動スイープの使いやすさ

マネーブリッジの場合は完全自動スイープですが、ハイブリッド預金は住信SBIネット銀行の中で「代表口座」とハイブリッド預金口座」に分かれているため、「ハイブリッド預金」に振替しておかないと自動スイープされません。

2.ロボアドバイザー

ロボアドバイザーとは、あなたに代わってAIが最適な方法で自動運用してくれるサービスです。

楽天証券には「楽ラップ」、SBI証券には「ウェルスナビ」というロボアドバイザーサービスがあります。

どちらも長期国際分散投資スタイルは同じですが、それぞれの特徴を見ていきましょう。

楽ラップの特徴

・楽天証券独自の仕組み

・手数料は、0.715%固定型と0.6%+成功報酬の変動型がある

・下落ショック軽減機能(TVT機能)搭載

ウェルスナビの特徴

・業界No.1で実績抜群

・手数料は1%固定

・自動税金最適化機能(DeTAX)搭載

安定志向の方は楽ラップ、利回り重視の方はウェルスナビが最適だと思います。

3.ポイント投資

楽天証券は楽天ポイント、SBI証券はTポイントで投資ができ、どちらも投資信託の購入を100ポイントから購入することができます。

両社の違いは積立買付の可否です。

SBI証券は積立買付が対象外のため、つみたてNISAでポイント投資ができません。

楽天証券の方が有利と言えます。

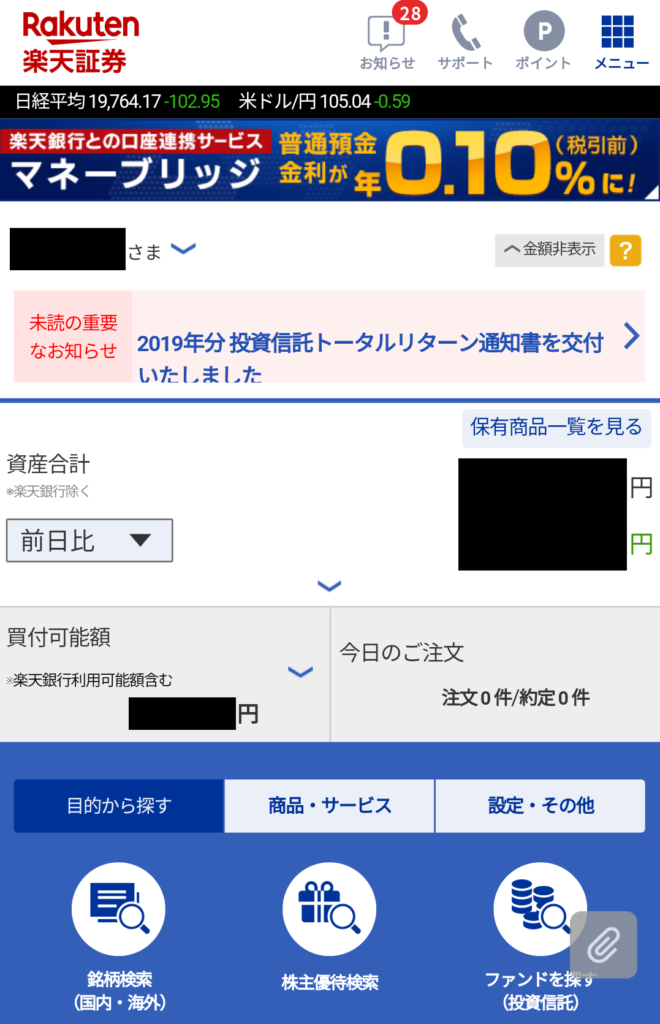

4.WEB画面の見やすさ

最後に、WEB画面の見やすさをPCとスマホに分けて比較します。

楽天証券_PCブラウザ

SBI証券_PCブラウザ

楽天証券_スマホブラウザ

SBI証券_スマホブラウザ

個人の好みにもよると思いますが、僕は楽天証券の方が感覚的に使いやすいです。

SBI証券は情報量こそ多いですが若干ごちゃごちゃした感じが否めません。

玄人はSBI証券の方が好きなのかもしれません。

【まとめ】楽天証券とSBI証券は用途で使い分けよう

今回はネット証券のツートップ、楽天証券とSBI証券を徹底比較しました。

どちらも素晴らしい証券会社ですが、それぞれに向いている人は以下の通りです。

楽天証券が向いている人

・楽天会員の人

・つみたてNISAを始めたい人

・普通預金の金利を上げたい人

▼投資で1%ポイント還元は神▼楽天証券の無料口座開設をする

SBI証券が向いている人

・iDeCoを始めたい人

・米国株に投資したい人

・ウェルスナビに運用してほしい人

▼iDeCo&米国株は強い!▼SBI証券の無料口座開設をする

つみたてNISAとiDecoは税制優遇の代表格なのでやっぱりどっちの口座も必要ですね。

どうしてもどっちか選ぶなら1%ポイントバックがある楽天証券をおすすめします。

なお、投資を始めようかと思ってる方は以下の記事も参考にどうぞ。

参考:投資のスタート方法おすすめ4選【100円からでも始めるべき理由】

今回は以上です。