この記事で分かること

- 『知識を操る超読書術』の要約・感想が分かる

- 読書に対する3つの誤解が分かる

- 理解度を高める読書術が分かる

本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!

- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited

の無料体験で読む

- AmazonオーディオブックAudible

の無料体験で聴く

それでは見ていきましょう。

もくじ

『知識を操る超読書術』の基本情報【ただ読むだけじゃ無意味】

まずは『知識を操る超読書術』の基本情報について見ていきます。

書名 :知識を操る超読書術

著者 :メンタリストDaiGo

出版月:2019/11/20

出版社:かんき出版

定価 :¥1,540 (税込)

ご存じの方も多いでしょうが、著者であるメンタリストDaiGoさんのプロフィールはコチラです。

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科卒業。

人の心をつくることに興味を持ち、人工知能記憶材料系マテリアルサイエンスを研究。

英国発祥のメンタリズムを日本のメディアに初めて紹介し、日本唯一のメンタリストとして数百のTV番組に出演。

その後、活動をビジネスおよびアカデミックな方向へと転換し、企業のビジネスアドバイザーやプロダクト開発、作家、大学教授として活動中。

日々インプットした膨大な情報・スキルを独自の勉強法で体得し、驚異的な成果をあげ続けている。

著書は累計330万部。『自分を操る超集中力』『人を操る禁断の文章術』(ともにかんき出版)、『週40時間の自由をつくる超時間術』(実務教育出版)ほかヒット作多数。

-かんき出版著者ページより抜粋-

YouTubeも登録者200万人越えの超人気チャンネルです。

いきなりですが質問です。

- あなたは以前に読んだ本の内容を覚えていますか?

- 本から得た学びを人生に役立てていますか?

『知識を操る超読書術』の要約【全部読まなくていい】

本書の大項目は以下4つ。

- 読書に対する3つの誤解

- 読書の質を高める「準備」

- 理解力と記憶力を高める「読み方」

- 知識を自在に操る「アウトプット」

順番に見ていきましょう。

要約①:読書に対する3つの誤解

読書習慣に関係なく、誰しもが陥りがちな3つの誤解があります。

読書に対する3つの誤解

- 速読(早く読めれば読書量が増える)

- 多読(いろんな本を同時進行で読める)

- 選書(いい本を選べれば効率的)

ひとつずつ理由を見ていきましょう。

1) 速読の誤解 - 内容が置き去りになる

2016年にカリフォルニア大学の研究で「速読は読んだ気になるだけで理解度は下がる」という結論が出ています。

とはいえ、多くの言葉に触れれば触れるほど、文章を処理する能力は早くなるそうです。

ただ早く読むことに意味はなく、大事なのは「読むべき箇所を選ぶ力」であるとDaiGoさんは言います。

2) 多読の誤解 - 目的を見失う

たくさん読めば知識も増える、と思われがちですがなんなこともありません。

むしろ、「読めば読むほど1冊あたりの情報の価値は下がる」と言う学者もいます。

読書「量」よりも大事なのは「準備」です。

なぜなら、準備段階で本を読む目的や読後イメージが明確なら吸収力が高まるからです。

準備なしで多読するのは、献立を決めずにスーパーに行くようなもの。

3) 選書 - 自分の都合のいい本ばかり選ぶ

そもそも「いい本」なんて人によって違うのが当たり前なんです。

僕は趣味でテニスをよくしますが、その人のレベルや好みで「いいラケット」はバラバラです。

本も同じで、読み手の状況によってその価値は変わるものなのです。

- たくさんの本から「いい本」を探すのではなく

- 1冊の本から「役立つ知識・情報」を探す

また、ダメな本は「問題集」として使えばいいとDaiGoさんは言います。

疑問やツッコミというアウトプットができればダメな本も無駄にはなりません。

要約②:読書の質を高める「準備」

本から得た知識をアウトプットできるかどうかは「準備」で7割決まる、とDaiGoさんは断言します。

準備で重要なのは、得たい知識を明らかにすること。

本に手を伸ばしたということは「何かを知りたい、変えたい」と思ったからに他なりません。

読む前の準備として有効な3つのテクニックを紹介します。

1) メンタルマップ

メンタルマップとは、自分の目標や行動を箇条書きにして視覚化したものです。

- なぜ、この本を読もうと思ったのか

- この本から何を得たいのか

- 読んだ後、どうなりたいか

3つの質問の答えをあらかじめ書いておくことで、読書の目的意識を高めるのが狙いです。

長めの本を読んでいると、途中で目的を見失うことがあります。

そんな時メンタルマップを見直すことでモチベーションを高めつつ読み進められるわけです。

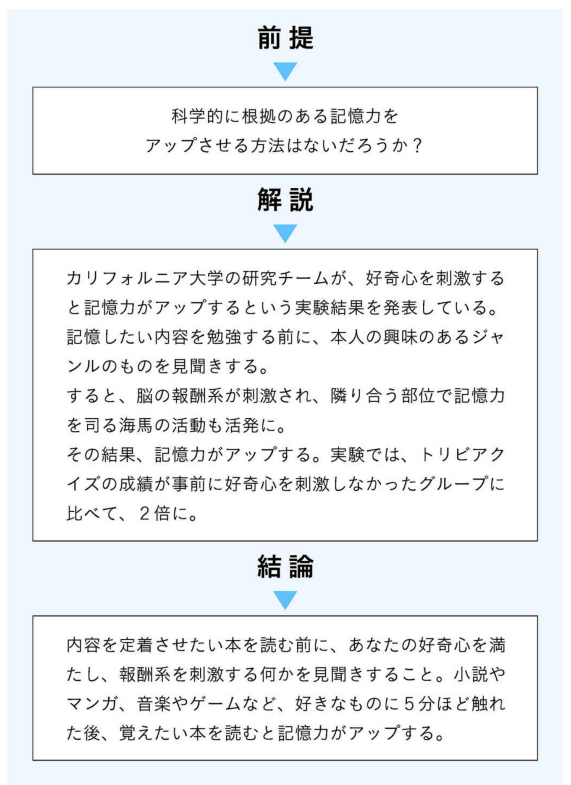

2) キュリオシティ・ギャップ

「キュリオシテイ」とは好奇心のことです。

- もともと自分が知ってた知識と

- 本に書かれた自分の知らない知識

このギャップを意識することで、好奇心を刺激し記憶力が高まると言われてます。

やり方は、それぞれをノートに左右に分けて書くだけなのでとてもカンタンですよ。

ノートに書くことで、記憶しやすい脳のコンディションをつくる心の準備になります。

3) セルフテスト

せっかく買った本を途中でやめてしまうことってありませんか?

セルフテストでは、自分がどういうところで読書につまづくのかチェックしつつ、対策を知ることで苦手意識を払拭します。

メルボルン大学で使われている10のチェック項目がコチラ。

例えば、②集中力が維持できない人は、集中しやすい「仕組み」をつくることが大切です。

そんな感じで、事前に挫折ポイントを知ることで壁にぶつかっても立ち直れるように対策ができます。

ちなみに、集中力の操り方は『自分を操る超集中力』で詳しく解説してるのでよかったらどうぞ。

-

-

DaiGo著『自分を操る超集中力』の要約まとめ【誰でもデキる】

要約③:理解力と記憶力を高める「読み方」

続いて本を「読む」工程です。

トルコの名門ハジェテペ大学の研究で、本の理解力と高める5つのテクニックを明らかにしています。

- 「予測」読み

- 「視覚化」読み

- 「つなげ」読み

- 「要するに」読み

- 「しつもん」読み

共通して言えるのは、「単なる読書にならないこと」。

好奇心・想像力・質問力を駆使して自ら仕掛けていく姿勢が理解度を高めるのです。

1) 「予測」読み

- タイトル

- 著者プロフィール

- 目次

- 帯

これらの情報から、どんなことが書いてるのかを予測しておき、読んだ後に答え合わせをすることで理解度が高まります。

また、予測を立て興味がある章を絞り込むことで読む目的が定まりやすくなるのも特徴です。

2) 「視覚化」読み

- 歴史小説ではよくわからなかったけど

- 大河ドラマを観たらよく分かった

そんな経験ありませんか?

人は、ストーリーやキャラクターをビジュアルで補うことで理解が進む性質があります。

とはいえ、ビジネス書や実用書にはストーリーもキャラクターもありません。

そこで、論理構造を図でイメージします。

『知識を操る超読書術』より引用

このように、論理構造を「つながり」として視覚化することで、記憶に定着しやすくなります。

3) 「つなげ」読み

本の内容を、自分の知識や経験と結びつけつつ読んでいく方法です。

- この本の内容は、前に読んだ本に似てないか?

- この本の内容は、自分の過去の経験に似てないか?

- この本の内容は、以前ニュースで見たことがないか?

といったアプローチです。

相互につながり合った情報は、抜け落ちにくい記憶として定着してくれます。

とはいえ、全ての部分でつなげ読みをしてると読書がなかなか進まないので、「ここは重要だ」「深く理解したい」という部分で使うと良さそうです。

4) 「要するに」読み

要するに読みは2段階の使い方があります。

- 各章を拾い読みして、「要するにこうでしょ。」を自分の言葉で要約する

- 要約した内容を基に優先順位の高い章から読んでいく

「優先順位をつけること」がポイントです。

自分が読みたいところから読んだ方が、目的意識が高くなり集中力も持続するわけです。

5) 「しつもん」読み

- 自分はこの本から何を学びたいか?

- 著者の主張のどこに賛成できるか?

- この本で最も重要な1文はどれか?

といった質問を意識して、自分なりの答えを探しながら読む方法です。

DaiGoさんは、この方法が最も理解度を高められるテクニックだと言っています。

なぜなら、「読む」というインプットをしつつ「回答をつくる」というアウトプットも行っているから。

要約④:知識を自在に操る「アウトプット」

本は読んで終わりじゃありません。実生活に反映させてこそ意味があります。

アウトプットのポイントは以下2つ。

- 本から得た知識を定着させ役立てること

- 「これはいい」と思ったことを実践し習慣化すること

DaiGoさんは、多くの本を読んできて一番得をしたことが「説明能力が大きく伸びたこと」だと言います。

僕が本書の説明テクニックで使いやすいなと思ったのが、最初に専門用語を投げかける方法です。

専門用語で始まると聞き手は「その言葉は何だろう?」と疑問を持ってくれるので、その答えを例えやデータなどを加えて説明すれば説得力抜群という話です。

伝え方ひとつで10の知識が100にもなるということ。

※伝え方については、ベストセラー『伝え方が9割』の要約記事もあるのでよかったらどうぞ。

-

-

『伝え方が9割』の要約・感想まとめ【ノーをイエスに変える方法】

『知識を操る読書術』の感想【読書に限った話じゃない】

感想①:能動的なインプットは重要

本書で一貫して言われてることのひとつが

- ただ読むだけの受け身な読書ではなく

- 自分から仕掛けていく能動的な読書をしましょう

ということ。

この考えは、読書に限らずあらゆる場面で必要な姿勢だと思いました。

- 勉強してる時も

- 仕事を教わる時も

- 日々のニュースも

能動的にインプットすると理解度は段違いです。

感想②:知識を操る読書術は1日にして成らず

この本を読んだら自分の読書が劇的に変わるんじゃないか。

なんて期待を抱いて読む方もいるかもしれませんが、読んだ直後から効果が出るほど即効性がある手法ではないはずです。

これはいいな!と思った手法から試しに実践しつつ、自分に合った読書法を模索する努力は必要ですね。

僕の場合は、ブログやツイートする前提で読んでいたこともあり「要するに読み」は以前から実践してました。

いつもiPhoneのメモを起動しつつ読んでいたので、これからは冒頭にメンタルマップの3つの質問を入れてから読んでみます。

まとめ:アウトプットは最大のインプット

今回はメンタリストDaiGoさんの著書『知識を操る超読書術』の要約・感想でした。

ザックリまとめるとこんな感じです。

- 本を読む目的を明確にしつつ

- 能動的に読書をすれば

- 速読も多読も選書も不要

勉強会で一番勉強になってるのは講師だとよく言われますよね。

それは自分の知識を「教える」という形でアウトプットできているから。

僕もブログやTwitterでのアウトプットを意識していますが、アウトプット前提で読書すると理解度が全然違います。

- 攻撃は最大の防御

- アウトプットは最大のインプット

※アウトプットの大切さは下記記事でも触れてるのでよかったらどうぞ。

-

-

『アウトプット大全』の要約・感想まとめ【学びを結果に変える方法】

知識を操る読書を身につけたい方は、いちど本書を手に取ってみることをオススメします。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

-

-

【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?

今回は以上です。