この記事で分かること

- ”言いたいこと”が伝わる「あとがき作り」が分かる

- ”読みやすい文章”になる「目次作り」が分かる

- ”スマートな文章”になる「枝葉切り」が分かる

本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!

- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited

の無料体験で読む

- AmazonオーディオブックAudible

の無料体験で聴く

それでは見ていきましょう。

もくじ

『東大作文』の基本情報【みんな日常的に作文してる】

まずは『東大作文』の基本情報について見ていきます。

書名 :「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる 東大作文

著者 :西岡 壱誠

出版月:2019/3/21

出版社:東洋経済新報社

定価 :¥1,540 (税込)

著者である西岡壱誠さんのプロフィールはコチラです。

1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すも、現役・一浪と、2年連続で不合格。崖っぷちの状況で開発した「暗記術」「読書術」、そして「作文術」で偏差値70、東大模試で全国4位になり、東大合格を果たす。東京大学で45年続く書評誌「ひろば」の編集長を務める。講談社『モーニング』で連載中の「ドラゴン桜2」に情報を提供する東大生団体「東龍門」リーダー。18万部のベストセラーとなった『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』(東洋経済新報社)など著書多数。

-Amazon著者情報より抜粋-

「作文」というと、学生時代の読書感想文や小論文などを連想するかもですが、LINEやメールなど、私たちは日常的に作文をしています。

リモートワークも増えて、「テキストでのコミュニケーション能力」が生産性を大きく左右する時代です。

- メール・チャット

- 報告書・議事録

- 企画書・提案書

- SNS・ブログ

あらゆるシーンで応用が効く東大作文メソッドを紐解いていきましょう。

『東大作文』の要約【読者は決してアタマが良くない】

それでは、『東大作文』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。

- あとがき作りで「言いたいこと」が伝わる

- 目次作りで「読みやすい文章」になる

- 枝葉切りで「スマートな文章」になる

順番に見ていきましょう。

要約①:あとがき作りで「言いたいこと」が伝わる

1) 東大作文は「最後の一文」から考える

東大作文において、最初にやるべきことは「あとがき作り」です。

つまり、”最後に何を書くか”を考えること。

なぜなら、すべての作文に共通する根本的な絶対法則は、「最後に自分の言いたいことを持ってくること」だから。

「最後」=「言いたいこと」でなければならない理由は2つあります。

- そもそも人間は、「最後」が頭に残りやすい生き物

- 最後(目的地)が定まってないと論理が貫通しない

2) 言いたいことをまとめる「主張づくり」

主張には2つの条件があります。

- 未知のものであること

- 短くまとまっていること

例えば、「海は広い」と主張されても、そんなの誰もが知ってる当たり前の話ですよね。

また、主張が長いと本当に伝えたい部分が見えにくくなります。

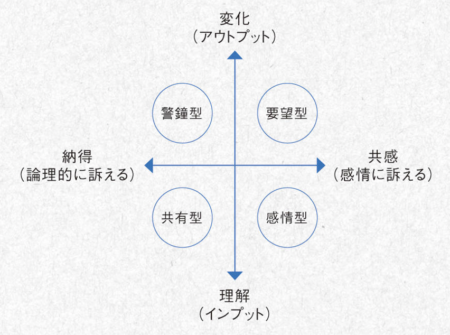

さらに、主張は「4つの型」に分けられます。

- 感情型

→自分の感情を伝えたい - 共有型

→出来事や状況を共有したい - 要望型

→お願いや改善してほしいことがある - 警鐘型

→多くの人の当たり前に一石を投じたい

要望型と警鐘型が似てますが、

- 主観的に「お願いします!」というのが要望型で

- 客観的に「こうした方がいいと思う」というのが警鐘型

と区別できます。

3) 読者を引き込む「目的づくり」

立派な主張をしても、読み手から「だから何?」と思われては意味ありませんよね。

そこで、主張づくりとセットで「目的づくり」も必要です。

目的には2種類あります。

- 変化(アウトプット)

→相手に変わってほしい - 理解(インプット)

→相手に知ってほしい

そして、そのための手段も2種類。

- 納得(論理的に訴える)

- 共感(感情に訴える)

目的と手段は、先ほど紹介した「主張の4つの型」によって変わってきます。

「東大作文」PART1より引用

「目的づくり」の2つのポイント

- 共感には必ず「自分の感情」を入れる

- 変化は必ず「変化前」と「変化後」を意識する

要約②:目次作りで「読みやすい文章」になる

1) 読者は頭がいい病

主張を決めたら、実際に文章を書いていくわけですが、そこで見落としがちな大原則を押さえておきましょう。

それは、「書き手が思ってるほど、読み手は頭がよくない」ということ。

以下の例文で考えてみましょう。

車よりも電車を使うべきである。なぜなら空気がキレイになるから。

この文章、伝わりますか?

伝わる人もいると思いますが、「車の方がCO2を排出するから?」と読み手が頭の中で補足してるはずです。

このように、「このくらい説明しなくても分かるでしょ」というスタンスで論理を飛躍させると「どゆこと?」という文章になりがち。

そして、頭のいい書き手ほど「読み手も自分と同じくらい頭がいい」と考えて、この病にかかりがちなのです。

2) 論理的な文章

「読者は頭がいい病」を治すには論理的な文章を書く必要があります。

論理とは「つながり」です。

車よりも電車を使うべきである

→車は電車と違い「ガソリン」が燃料

→ガソリンは使うほど大気汚染の原因となる

→だから、電車を使う方が空気がキレイになる

この「→」がしっかりつながってないと読み手に伝わりません。

相手に伝わる論理的な文章を書くには、

- 「主張」という目的地と

- 読者の現在地を意識しつつ

- そこまでの道のりを丁寧に示す

「つながり」を意識しないと道のりが不透明になります。

3) 論理的な文章の3つの型

ここまで読むと、「作文てめんどくさいなぁ」と思うかもしれません。

文章には、当てはめるだけで論理的な文章が書ける「3つの型」が存在します。

この型は高速道路のようなもので、遠くまで行こうと思ったら多くの人が使う王道ルートなのです。

【壱の型】同格型

主張を何度も言い換えながら繰り返し語ることで相手にわかってもらう型です。

最初と最後に同じ主張を述べるのでサンドイッチフォーマットとも言われます。

世の中の文章で一番多い「王道中の王道」です。

【弍の型】因果型

「原因」と「結果」の関係が文章の中で作り上げられる型です。

原因を並べつつ、「だから、こうなんです!」と、結果である自分の主張を最後に持ってきます。

同格型と大きく違うのは、「主張」を最後まで言わないこと。

そのため、主張が受け入れられにくい内容だったり、議論が分かれるような場合によく使われます。

【参の型】対比型

複数のものを対比して語る場合の型です。

- 肉か魚か

- 愛か金か

などなど、双方の具体的な説明や例を述べつつ、比較したのちに主張が登場します。

比較することで一方をわかりやすくしたり、議論の別れ道を整理することができ、3つの中で一番論理的な型です。

要約③:枝葉切りで「スマートな文章」になる

1) 文章は「木」

文章の構造は、「木」とまったく同じです。

- 根・・目的

- 幹・・主張

- 枝・・論理の型に当てはめる他の部分

- 葉・・説得力を持たせるための言葉

- 花・・会話につなげるための質問など

「目的」は文章を書くうえで重要ですが、「根」なので実際に文章に組み込む必要はないのです。

2) 枝葉探し

相手に伝わる文章は、必要な情報だけで構成された論理的で分かりやすい文章です。

作文における最大のトラップは「いらないことを書いてしまう」こと。

人間というのは、

- 長い話を聞くのは嫌いでも

- 長い話をするのは好き

そういう生き物なのです。

枝葉を切って「必要なことしか書かない」という姿勢は、読み手への思いやりと言えます。

いらない枝葉

- 「幹・枝・葉・花」のどれでもない文

- 「枝・葉・花」のうち文字数が多い文

- 「枝・葉・花」のうち内容がカブってる文

『東大作文』の感想【実践しないと意味なし】

本書を読んだからといって、すぐに伝わる作文ができるとは思いませんが、コツを知ってるか知らないかでは大違いです。

本書の内容を頭に入れつつ作文機会を増やせば、将来的に大きな差になるでしょう。

後半の応用編では、

- メール・チャット

- 報告書・議事録

- 企画書・提案書

- SNS・ブログ

といったシチュエーション別のより実践的な作文テクニックを学ぶことができます。

どのシーンでも必ず「失敗例」がついており、「あぁ自分これやってた・・」という点がいくつか出てくるはず。

『東大作文』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『東大読書』(西岡壱誠)

東大シリーズの一発目です。

東大生が”地頭がいい”と言われるのは、「能動的な読書」をしているから。

本と対話しながら読む「能動的な読書」は地頭も鍛えられます。

-

-

『東大読書』の要約・感想【能動的な読書で「地頭力」は鍛えられる】

②『伝え方が9割』(佐々木圭一)

「人に伝える」という点で、東大作文と共通したものがあります。

伝え方ひとつでノーをイエスに変えることができる、という本です。

思ってることをすぐにそのまま口にしがちな人には特にオススメ。

-

-

『伝え方が9割』の要約・感想まとめ【ノーをイエスに変える方法】

③『地頭力を鍛える』(細谷功)

検索エンジンの発達で人々は二極化していくと言われています。

- 「地頭力を駆使して飛躍的に知識を増幅させる人たち」と

- 「情報依存して思考停止する”コピペ族”の人たち」です。

さて、あなたはどっちに進みますか?

-

-

『地頭力を鍛える』の要約・感想【頭のいい人がする3つの思考法】

まとめ:伝わる作文は「双方向性」

まとめます。

- 全ての作文の共通原則は、「言いたいこと」を最後に持ってくる

- 論理的で無駄のない文章でないと読み手に伝わらない

- 読み手が根を掘り起こせるよう、枝葉切りでスマートな文章にする

相手に伝わる文章というのは、

- 「自分→相手」という一方向的な文章ではなく

- 「相手→自分」という矢印も想定された文章

に他なりません。

この記事で紹介した「あとがき作り」や「目次作り」は主に自分→相手についてのポイントでした。

本書では、相手→自分も意識した「1人ディベート」や「質問トラップ」という手法も書かれています。

「双方向性」を持った”伝わる作文”を書きたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。

無料で楽しみたい方は、以下2つの方法がコスパ最強でオススメですよ。

- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited

の無料体験で読む

- AmazonオーディオブックAudible

の無料体験で聴く

-

-

【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?

今回は以上です。