この記事で分かること

- 結論から考える「仮説思考力」が分かる

- 全体から考える「フレームワーク思考力」が分かる

- 単純に考える「抽象化思考力」が分かる

本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!

- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited

の無料体験で読む

- AmazonオーディオブックAudible

の無料体験で聴く

それでは見ていきましょう。

もくじ

『地頭力を鍛える』の基本情報【地頭力かコピペ族か】

まずは『地頭力を鍛える』の基本情報について見ていきます。

書名 :地頭力を鍛える

著者 :細谷 功

出版月:2007/12/7

出版社:東洋経済新報社

定価 :¥1,760 (税込)

著者である細谷功氏のプロフィールはコチラです。

ザカティーコンサルティングディレクター。神奈川県生まれ。東京大学工学部卒業。東芝を経てアーンスト&ヤング・コンサルティング(ザカティーコンサルティングの前身)に入社。製造業を中心として製品開発、マーケティング、営業、生産等の領域の戦略策定、業務改革プランの策定・実行・定着化、プロジェクト管理、ERP等のシステム導入、およびM&A後の企業統合等を手がける。

-Amazon著者紹介情報より抜粋

検索エンジンの発達によって、人々は以下のように二極化していくと言われています。

- 「地頭力」を駆使して飛躍的に知識を増幅させる人たち

- 情報依存して思考停止する「コピペ族」の人たち

『地頭力を鍛える』の要約【地頭力を構成する3つの思考力】

それでは、『地頭力を鍛える』の内容を、”地頭力を構成する3つの思考力”に分けて要約していきます。

- 結論から考える「仮説思考力」

- 全体から考える「フレームワーク思考力」

- 単純に考える「抽象化思考力」

順番に見ていきましょう。

要約①:結論から考える「仮説思考力」

1) 仮説思考とは

地頭力を構成するひとつ目の思考は「仮設思考力」です。

仮設思考とは

- 今ある情報で最も有力な結論(仮説)を想定し

- それを最終目的地として意識しつつ

- 情報の精度を上げながら検証を繰り返して

- 最終結論に至る思考法

仮設思考によって、限られた時間内で最善の結論を効率的に出せるようになるということ。

仮設思考の本質は「ベクトルを逆転して考える」ことであると著者は述べています。

- 「スタート」からではなく「ゴール」から

- 「できること」からではなく「やるべきこと」から

- 「手段」からではなく「目的」から

- 「自分」からではなく「相手」から

とはいえ、現実には双方のベクトルをバランスよく使い分けるのが理想なのですが、多くの人は「結論から」考える仮設思考の視点が圧倒的に弱いんだそうです。

2) 仮説思考のポイント

どんなに少ない情報からでも仮説を構築する姿勢

情報がなきゃ仮説は立てれないでしょ!という声が聞こえてきそうですが、何かしら情報はあるのにそれを使おうとしてないだけなのです。

「情報を集めたい病」を克服するのが、仮説思考への第一歩。

ググればすぐに情報が手に入る時代だからこそ、検索する前に

- どんな仮説を立てて

- 何のために情報収集するのか

を考えるのが重要です。

前提条件を設定して先に進む力

前提条件を決めるというのは、”課題はどこからどこまでか”という線引きを明確に定義していくことです。

そして、線引きをしたら立ち止まらずに前に進むこと。

いちいち前提条件を決めてもらわないと先に進めないのが「指示待ち族」です。

時間を決めてとにかく結論を出す力

- 3分なら3分なりの

- 3時間なら3時間なりの

- 3日なら3日なりの

何らかの「答えを出す力」です。

「どのくらいでできそうか?」ではなく「この納期でどこまでできるか?」というアプローチになります。

このとき、一番の敵になるのが「完璧主義」です。

完璧主義の人は、「とにかく答えを出す」という訓練が必要かもしれません。

ビジネスの現場では、限られた時間と情報で意思決定しなければならない状況がほとんどのはずです。

3) 仮説思考の留意事項

はじめの仮説にこだわり過ぎない

仮説思考は言い換えると「少ない情報しかないのに仮の結論をゴールと思い込んでる」ということ。

つまり、最初の仮説にこだわり過ぎると偏ったものの見方になってしまうわけですね。

大事なのは、仮説を検証しつつアップデートしながら精度を上げていく姿勢です。

当初の仮説を否定することもあるかもですが、そこで固執していては判断を謝ることになりかねません。

深掘りが甘くなることに注意する

仮説で考えると、”一見もっともらしい結論”に早い段階で到達するため、そこで安心してしまう恐れがあります。

そうすると、検証が足りずに表面的な結論になる可能性があるわけです。

そのため、事実やデータをもとにした十分な根拠を揃えた検証が重要になります。

要約②:全体から考える「フレームワーク思考力」

1) フレームワーク思考とは

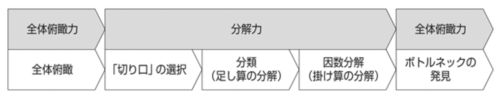

フレームワーク思考とは「全体から」考える思考のことで、大きく「全体俯瞰力」と「分解力」に分けられます。

フレームワーク思考とは

- 全体を俯瞰する

- 「切り口」を選択する

- 分類する

- 因数分解する

- 再俯瞰してボトルネックを見つける

「地頭力を鍛える」第6章より引用

地頭力の中でもこの全体俯瞰力はとても重要視されています。

- 自分自身の目線ではなく

- 上空から見た客観的視点が

思考の癖や思い込みを取り払うのに有効だからです。

2) フレームワーク思考の目的

フレームワーク思考の目的は「思考の癖を取り払うこと」に他なりません。

人はものごとを考えるとき無意識のうちに「絶対座標」と「相対座標」というものを使い分けています。

- 絶対座標:誰にでも誤解のないようなものの見方

- 相対座標:当人や当事者のみに通用するものの見方

シンプルな例で言うと、「右」という座標は相手の向きによって方向が変わる相対座標です。

にも関わらず、フレームワーク思考ができない人は、自分の「右」と相手の「右」を同じと考えて話が噛み合わなくなります。

フレームワークで考えるということは、万人が理解できる絶対座標によって偏りの少ない見方をし、誤解のないコミュニケーションを可能にすることなのです。

3) フレームワーク思考の留意点

フレームワーク思考は、全体を俯瞰したうえで分類の「箱」の構造を決めてからそれに従ってアイデアを抽出することになります。

これには「特定の切り口に沿ったアイデアしか抽出できなくなる」というリスクもあるわけです。

そういった意味では、選ばれたフレームワークが「専制的」となりうるデメリットは否めません。

とはいえ、ボトムアップ的に出てきたアイデアを分類する場合、「抜けもれ」などの弱点があるのもまた事実。

- まずはフリーにアイデアを抽出しつつ

- ある程度アイデアが出揃った段階で

- 最適のフレームワークを選択する

といったバランスも大事かもしれません。

要約③:単純に考える「抽象化思考力」

1) 抽象化思考とは

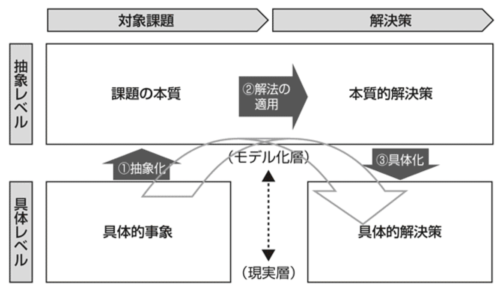

地頭力を構成する3つ目の思考は「抽象化思考」です。

抽象化思考とは

- 対象の最大の特徴を「単純化」した後に

- 一般解を導き出して

- 再び具体化して個別解を導く思考法

「地頭力を鍛える」第7章より引用

①抽象化→②解法の適用→③再具体化と言う「逆U字型」のプロセスなのが特徴です。

抽象化思考によって、限られた知識の応用範囲を飛躍的に広げることができると言われてます。

2) 抽象化思考のポイント

モデル化

「モデル」とは、事象の本質的な特徴のみを切り出して単純化したものです。

モデルで考えることによって、問題解決が容易になり応用範囲も広がります。

例えば、「ものが落下する」という事象のモデル化を考えるとき、ニュートンの万有引力の法則に則れば「質点」と「質量」という要素でアプローチが可能です。

枝葉の切り捨て

モデル化するには、事象の本質を見抜くとともに、その本質と関係ない部分はバッサリ切り捨てることも必要になります。

とはいえ、枝葉にこだわるほどそれが枝葉であることに気づきにくくなるもの。

どこまでが枝葉で、どこからが枝葉ではなくなるのか?

著者は、「最終目的に対しての合致性と影響度合いが小さいものはすべて枝葉」と述べています。

アナロジーで考える

アナロジーとは、何らかの共通点をきっかけにひとつのことから他のことを類推して考えることです。

世の中で起きていることは、表面的には異なるように見えても、根本的な構図を紐解くと同じ構造になってるものが多々あります。

たとえば、人間のあらゆる行動にしても、根本的なモチベーションは「生理的欲求」「安全の欲求」「自己実現の欲求」のどれかです。

このような「先人の知恵」を拝借することによって、1から問題を掘り下げなくても問題解決への糸口は見えてくるものなのです。

3) 抽象化思考の留意事項

具体化とのバランスを常に意識すること

抽象化思考があまりに強すぎると、逆に具体性がなくて何を言ってるか分からない人になってしまいます。

難しい公式や専門用語を使いがちな人は要注意です。

過度に一般化しないこと

人間の特性として、「他者を必要以上に一般化する」傾向があります。

- アメリカ人は〇〇だ

- 九州人は〇〇だ

- 最近の若者は〇〇だ

といった偏見は、ある意味で思考停止です。

抽象化思考に必要なのは、共通する部分だけでなく相違する部分も正確に把握すること。

『地頭力を鍛える』の感想【今まで食ったパンの枚数は?】

- 勉強ができるのと

- 仕事ができるのは

- まったく別物

といった話を昔はよく耳にしましたが、その違いをここまで構造的に噛み砕いて教えてくれる本は他にないですね。

単純作業はどんどんAIで自動化されていく時代において、地頭力を鍛えることはホワイトカラーの有力な生存戦略ではないでしょうか。

本書を読んで地頭力を鍛えたら、「お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか?」とディオに聞かれてもすぐに答えられそうですね。

『地頭力を鍛える』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『コンサル1年目が学ぶこと』(大石哲之)

職種や業界を問わず今後も役立つ普遍的なベーシックスキルをとても分かりやすく学べる良書です。

決してコンサル担当者だけのものではなく、すべてのビジネスパーソンにオススメできます。

鍛えられた地頭力と合体したら、鬼に金棒と言えそうです。

-

-

『コンサル1年目が学ぶこと』の要約【ビジネスマンの普遍的スキル】

②『ずるい考え方』(木村尚義)

『ずるい考え方』は常識に捉われない自由な発想をする「ラテラルシンキング」という考え方です。

人と違うことが大きな価値となる現代において、皆と同じ思考のままでは「その他大勢」として埋もれてしまいます。

常識の枠を外れつつ「その手があったか!?」と言わせる思考法があれば、知的生産の現場でアタマひとつ抜け出せるかもしれませんね。

-

-

『ずるい考え方』の要約・感想【一生使えるラテラルシンキング】

③『武器になる哲学』(山口周)

- 役に立たない

- つまらない

というのが「哲学」につきまとう印象かもしれません。

とはいえ、現代を賢く生きるうえで哲学の考え方は大いに役立つと僕は思ってます。

本書は、役に立たないと言われる原因も考察しつつ、ビジネスマンが学ぶべき哲学を用途別に分かりやすく解説してくれてます。

-

-

山口周『武器になる哲学』の要約【哲学ってこうやって使うのか!!】

まとめ:地頭力とは、つきつめると「離れて考えること」

まとめます。

地頭力を構成する3つの思考力

- 結論から考える「仮説思考力」

- 全体から考える「フレームワーク思考力」

- 単純に考える「抽象化思考力」

仮設思考とは

- 今ある情報で最も有力な結論(仮説)を想定し

- それを最終目的地として意識しつつ

- 情報の精度を上げながら検証を繰り返して

- 最終結論に至る思考法

フレームワーク思考とは

- 全体を俯瞰する

- 「切り口」を選択する

- 分類する

- 因数分解する

- 再俯瞰してボトルネックを見つける

抽象化思考とは

- 対象の最大の特徴を「単純化」した後に

- 一般解を導き出して

- 再び具体化して個別解を導く思考法

地頭力とは、つきつめると「離れて考えること」ではないかと著者は述べています。

- 「こちら」から「向こう」へ離れるのが仮説思考

- 「部分」から「全体」へ離れるのがフレームワーク思考

- 「具体」から「抽象」へ離れるのが抽象化思考

それぞれの思考も、根っこの部分ではつながってるのかもしれませんね。

「考えるベース」として地頭力を鍛えたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。

マンガ版もあるので、よかったらどうぞ。

本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!

- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited

の無料体験で読む

- AmazonオーディオブックAudible

の無料体験で聴く

-

-

【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?

今回は以上です。