この記事で分かること

- 相対性の真相が分かる

- 「需要」と「供給」の罠が分かる

- 「無料」の魔力が分かる

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

それでは見ていきましょう。

もくじ

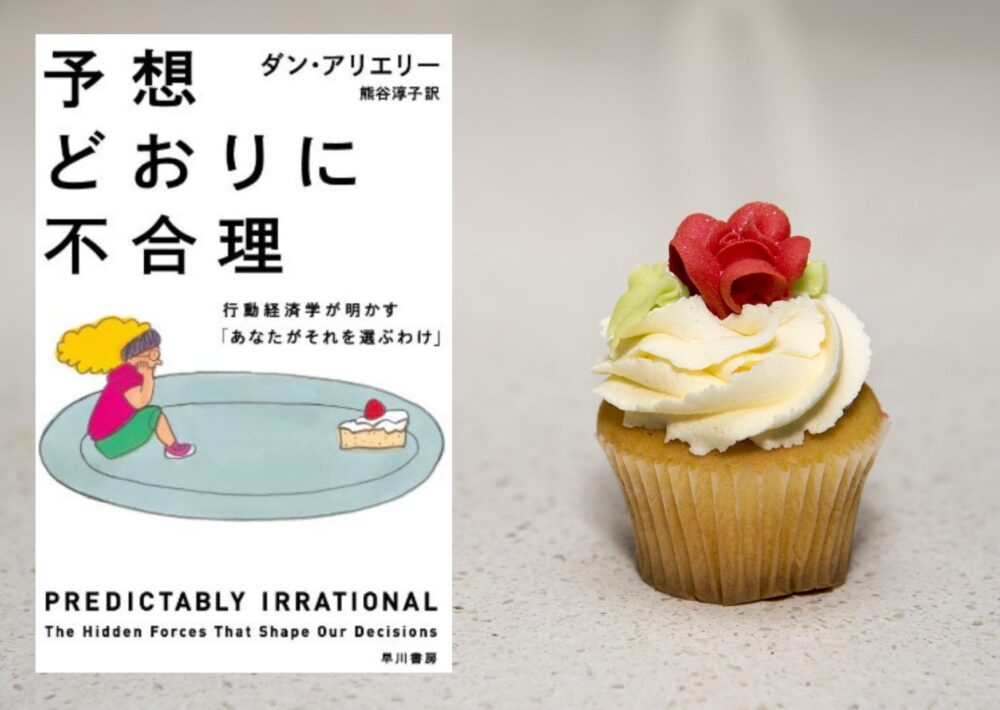

『予想どおりに不合理』の基本情報【行動経済学ブームの火付け役】

まずは『予想どおりに不合理』の基本情報について見ていきます。

書名 :予想どおりに不合理

著者 :ダン アリエリー

出版月:2013/8/22

出版社:早川書房

定価 :¥990 (文庫版)

著者であるダン アリエリー氏のプロフィールはコチラです。

行動経済学研究の第一人者。デューク大学教授。ノースカロライナ大学チャペルヒル校で認知心理学の修士号と博士号、デューク大学で経営学の博士号を取得。その後、マサチューセッツ工科大学(MIT)のスローン経営大学院とメディアラボの教授職を兼務した。2008年に刊行された本書『予想どおりに不合理』は、米国各メディアのベストセラーリストを席巻した。

-Amazon著者情報より抜粋-

- ダイエットしてるのにドーナツ食べたり

- 必要ないのに”半額”なだけで購入したり

- 行列ができてるだけで美味しそうに見えたり

そんな経験はありませんか?

人間というのは、一見すると合理的に思えても実はどこまでも「不合理」な生き物です。

しかも”予想通り”に。

『予想どおりに不合理』の要約【あなたがそれを選ぶのは”予想通り”】

それでは、『予想どおりに不合理』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。

- 相対性の真相

- 「需要」と「供給」の罠

- 「無料」の魔力

順番に見ていきましょう。

要約①:相対性の真相

1) おとり効果

人間は、ものごとを「絶対的」な基準で決めることはまずありません。

”最新のiPhoneはいくらが妥当なのか”を考えるとき、必ず前モデルの価格や他の機種との価格と比較するはず。

つまり、他のものとの「相対的」な優劣に着目して、そこから価値を判断するということです。

- 六気筒の車の絶対的な価値はわからなくても

- 四気筒モデルより高いだろうと想像する

意識するしないに関わらず、人はこのように価値判断しています。

相対性を使ったいい例があります。

ある雑誌の年間定期購読の料金です。

- ウェブ版のみ ¥6,000

- ウェブ版+印刷版 ¥10,000

この2択でどっちを選ぶか実験したところ、ウェブ+印刷版のセットを選ぶ人は約3割だったそうです。

続いて、これに「印刷版のみ」を追加して3択にしてみます。

- ウェブ版のみ ¥6,000

- 印刷版のみ ¥10,000

- ウェブ版+印刷版 ¥10,000

こうすると、ウェブ+印刷版のセットを選ぶ人はなんと8割を超えました。

つまり、「印刷版のみ」が”おとり役”になってセット価格を相対的に割安に感じさせているということです。

2) 松竹梅の法則

”おとり”を使った別の例も見てみましょう。

松・竹・梅の「3つ」を用意すると、多くの人が真ん中の「竹」を選ぶことが研究で明らかになっています。

- 松・・高いのに美味しくなかったら嫌だな・・

- 竹・・中間で一番無難かな・・

- 梅・・安いから美味しくないかも・・

人は「損失」を回避したがるため、一番損失が少なそうな真ん中を選ぶわけです。

例えば、牛丼が「ミニ」「並盛」「大盛」の3つあったら並盛が一番選ばれますが、「並盛」「大盛」「特盛」になると大盛が選ばれるようになります。

つまりこれは、売る側が一番売りたい(利益率の高い)モノを意図的に「竹」にできるということ。

ちなみに「ミニ」「並盛」「大盛」「特盛」のように、4つ以上になると選択は分散されるようです。

要約②:「需要」と「供給」の罠

1) 市場価格は操作できる⁉︎

製品の市場価格を決めるのは「需要」と「供給」というふたつの要素です。

ふつうの経済学では「需要」と「供給」は”独立したもの”と仮定しますが、行動経済学では”双方は互いに依存している”と考えます。

実際、我々消費者の支払い意思は、

- メーカーの希望小売価格

- マーケティング

- 商品の供給量

などの「供給側の変数」に左右されています。

つまり、消費者が支払ってもいいと思える金額(需要)は、供給側で簡単に操作できてしまうということです。

アメリカの小説家:マーク・トウェインは「トム・ソーヤーの冒険」でこのような言葉を残しています。

人に何かを欲しがらせるには、それが簡単に手に入らないようにすればいい

2) アンカリング効果

供給側が市場価格を操作する身近な例をひとつ見てみましょう。

人は「最初に提示された数字の影響を受けやすい性質」があります。

提示された数字がまるでアンカー(船のいかり)のように働くことから「アンカリング効果」と呼ぶそうです。

例えば以下のようなパターン。

普通に¥74,000と表示するより、¥148,000という”アンカー”を見せた方がおトク感が強くなります。

通販番組で『メーカー希望小売価格○○円のところ・・・』なんてわざわざ言うのは、消費者の脳にアンカーをつけるためなんですね。

ちなみに、赤文字にも「目を引く」「興奮を促す」「赤字を連想」といった効果があり、意思決定に影響を及ぼすそうです。

3) 自分の習慣に疑問を持つ

では、どうすれば供給側に惑わされなくなるのでしょうか?

まず、自らの不合理性を自覚しつつ、いつもの習慣に疑問を持つことが重要です。

- 500円も払ってスタバのドリンクを飲む必要があるのか

- 10万円も払って最新のiPhoneが必要なのか

そもそも、この習慣はいつどのように始まってしまったのか、金額に見合った満足が得られているのか。

冷静に考えると、前世代の機種でもよかったり、コンビニコーヒでもよかったりするかもしれません。

また、「最初の決断」は、その後の自分の判断を左右する力を持っています。

服装や食べ物など、同じ決断を長期で繰り返すものごとなどは「最初の決断」で十分な注意が必要です。

要約③:「無料」の魔力

1) 無料は不合理の源

- 無料サービス

- 無料クーポン

- 無料体験

私たちは「無料」が大好きです。

とはいえ、0円というのは単なる価格ではなく、感情のホットボタンを押す引き金であり、不合理の源でもあります。

「無料の力」をチョコレートで実験した例があります。

以下の価格設定で2種類のチョコを選んでもらったところ、7:3で高級トリュフが選ばれました。

- 高級トリュフ(5ドル)・・・70%

- 普通のチョコ(1ドル)・・・30%

次に、それぞれ1ドルずつ値下げして再び実験します。

ふつうの経済理論では「同じ1ドル差だから結果は変わらない」となりますが、

- 高級トリュフ(4ドル)・・・30%

- 普通のチョコ(無料) ・・・70%

と、見事に無料チョコが逆転してしまいました。

2) 損失回避

無料となると、不合理にも飛びつきたくなるのはなぜなのでしょうか?

それは、無料の魔力が「恐れ」と結びついているからです。

つまり、人間は「損失」というものを本能的に恐れているということ。

「損失回避バイアス」といって、人は”得をしたときの喜びの感情”よりも、”損したときのイヤな感情”の方が大きく感じる傾向があります。

- 給料1万円アップ

- 給料1万円ダウン

無料であれば、何かを失う心配がなくなるから、どちらか選ぶなら無料を選択するわけです。

2) 無料の魔力を使った例

そう思った方は要注意!

マーケティングする側からすれば、消費者が不合理なのは予想どおりです。

身近にある「無料の魔力」が、逆に私たちの財布からお金を奪ってるかもしれませんよ。

- 「あと¥2,000買えば送料無料」に惑わされて不要品購入

→送料の方が全然安いのに・・。 - 「最初の3ヶ月は無料」に惹かれてスマホのキャリアを変更

→長期的にはそんなにおトクじゃないのに・・。

『予想どおりに不合理』の感想【予想できるのは一生モノのスキル】

約500ページのまあまあボリュームのある本です。

図解で示してくれれば分かりやすそうな話も長々と文章で説明するので、活字を読むのがあまり得意でない方は途中で退屈になるかもしれません。

とはいえ、実験結果や主張自体は「へぇぇ」と思えるものばかりで、たくさんの学びがあります。

「行動経済学」と言われると学問的な堅さを想像するかもですが、我々の日常生活や消費行動に紐づくとても身近な分野です。

本書の内容を意識して世の中を見渡すと、あらゆるところで我々の不合理さを利用してマーケティングされていることがよく分かります。

その度に「読んでよかった!」と思える1冊です。

日本人は”みんなと同じ”に弱い人種なので、周囲の不合理さに流されないためにも、自分の中に合理的なルールを持てるのは「一生モノのスキル」と言ってもいいかもしれませんね。

『予想どおりに不合理』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『武器になる哲学』(山口周)

哲学が一般化している海外の本は、ソクラテスやデカルトといった哲学者のエピソードがしょっちゅう登場します。

- 役に立たない

- つまらない

というのが「哲学」につきまとう印象かもしれません。

とはいえ、現代を賢く生きるうえで哲学の考え方は大いに役立つと僕は思ってます。

本書は、役に立たないと言われる原因も考察しつつ、ビジネスマンが学ぶべき哲学を用途別に分かりやすく解説してくれてます。

-

-

山口周『武器になる哲学』の要約【哲学ってこうやって使うのか!!】

②『米国つみたて投資』(太田創)

将来のために毎月一定額をつみたて投資するのはとても合理的な考えですが、予想通りに不合理な私たちは目先の快楽に重視してお金を使いがち。

本書の言う「米国つみたて投資」とは、

- 米国の株式指数(NYダウやS&P500)に

- 毎月3万円をつみたて続けて

- 30年後に3000万円つくること

そのための具体的な方法と考え方が学べます。

-

-

『米国つみたて投資』の要約【老後資金3,000万円のつくり方】

③『2025年、人は買い物をしなくなる』(望月智之)

私たちの不合理さを一番利用されるのはまさに「買い物」です。

とはいえ、2025年には人は買い物をしなくなるとの事。

タイトルを見て「んなアホな」と思った人も多いんじゃないでしょうか?

ですが、著者の望月さんは本書の冒頭でこう断言しています。

間違いなくその時代は訪れる。それも遠い未来ではなく、近い将来に。

-

-

『2025年、人は買い物をしなくなる』の要約・感想【物より時間】

まとめ:不合理性は予想できる

まとめます。

- その選択肢は、実は「選ばされている」のかも知れません

- その価格は、安い!と「思わされている」のかも知れません

- その”無料”は釣り糸の先につけられた「エサ」かも知れません

人間がいかに「不合理」な生き物なのか。

なんとなくご理解いただけたかと思います。

本書の大事なポイントは、不合理さは”予想どおり”だということ。

- 不合理性はいつも同じように発動し

- 同じように繰り返される

自分たちの不合理性を認識することで、日々の行動や決断における過ちを最小限に抑えられるんじゃないでしょうか?

不合理性を予想したい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。

AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。

-

-

【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?

今回は以上です。